Das Motiv des Kastensystems

Merkmale klassischer Dystopien

Das Kastensystem – worunter ich hier (kurz und knapp) eine in stark von einander getrennte “Klassen” unterteilte Gesellschaft verstehen will – als ein Motiv dystopischer bzw. anti-utopischer Romane zu bezeichnen, ist eigentlich eine Untertreibung. Vielmehr könnte man hier auch schon von einem auffallenden Merkmal dystopischer Romane sprechen.

Ursprünge des Kastensystems

Das Kastensystem als auffälliges Merkmal findet sich nicht erst in den dystopischen Romanen des 20. Jahrhunderts, sondern schon in den ersten Utopien der Antike: So zeichnet sich in Politeia Platons Idealstaat durch drei Kasten aus, deren Mitglieder aufgrund ihrer Veranlagung (Weisheit, Tapferkeit/Gerechtigkeit, Besonnenheit) in der Kindheit ausgewählt werden: Philosophenkönige, Wächter und die Bauern und Handwerker. Die ersten beiden unterscheiden sich aufgrund ihrer mit dem Stand zunehmenden Ausbildung deutlich vom dritten Stand, der die Mehrheit der Bevölkerung umfasst. Den Wächtern der Staatsverfassung widmet Platon aufgrund ihrer zentralen Bedeutung als Exekutivorgan in seinem Dialog dabei besondere Aufmerksamkeit – insbesondere ihrer notwendigen Indoktrinierung:

Ihr seid nun zwar alle, die ihr in dem Gemeinwesen seid, Brüder, so werden wir in dem Märchen fortfahrend zu ihnen sprechen, aber der Gott, der euch formte, hat denen, welche zu regieren geschickt sind, bei ihrem Werden Gold beigemischt, und deswegen haben sie vorzüglichen Wert, allen Helfen aber Silber, und Eisen und Erz den Landleuten und übrigen Handwerkern. Als Stammesgenossen werdet ihr meist euch selbst ähnliche Kinder zeugen, manchmal kann aber auch aus Gold ein silberner Nachkomme und aus Silber ein eherner gezeugt werden, und so auch die andern alle von einander. Den Regierenden nun gebietet der Gott zuerst und zumeist, daß sie über nichts so gute Wächter seien und auf nichts so sorgfältig achten wie auf ihre Nachkommen, was von diesen Stoffen ihren Seelen beigemischt ist, und falls ein Nachkomme von ihnen erzhaltig oder eisenhaltig geworden, so werden sie schlechterdings kein Mitleid mit ihm haben, sondern ihm die seiner Natur zukommende Stellung zuteilen und ihn unter die Handwerker oder Landleute stoßen, und wenn andererseits aus deren Mitte ein gold- oder silberhaltiger geboren wird, so werden sie ihn ehren und teils unter die Wächter, teils unter die Helfer befördern, weil ein Götterspruch besage, daß dann das Gemeinwesen verloren sei, wenn Eisen oder Erz es bewache. Daß nun dieses Märchen bei ihnen Glauben fände, siehst du dazu eine Möglichkeit?

Bei diesen selbst, erwiderte er, schlechterdings nicht, jedoch bei ihren Söhnen und deren Nachkommen und den anderen Menschen der Zukunft. [415 a b c d]

Mittels Manipulation wird bei Platon also die Etablierung einer idealen Gesellschaftsordnung angestrebt, in der von Karl R. Popper – meiner Ansicht nach nicht ganz zu Unrecht – den geistigen Prototypen der totalitären Staaten des 20. Jahrhunderts gesehen hat.

Hier wird zwar eine nachhaltige Zementierung der Staatsverfassung angestrebt, später aber trotzdem aber eine weitergehende Optimierung des Einzelnen unter rein funktionalen Gesichtspunkten im Sinne des Gemeinwohls angestrebt: Die Fortpflanzung der Kastenmitglieder wird durch die Machtträger gezielt gesteuert, der Nachwuchs getrennt von seinen Erzeugern aufgezogen, als ungeeignet erkannte Kinder nicht weiter versorgt. Der Wert des Individuums bemisst sich infolge dessen, so muss man trotz der biologistischen Legitimation mittels Seelenanteilen feststellen, in Platons Idealstaat alleine an seinem Wert für das Gemeinwesen.

Und Platons Staat steht in der Geschichte der Utopien nicht vereinzelt da, sondern bildet den Anfang einer langen, bis in das 19. Jahrhundert reichende Reihe von eutopischen Entwürfen, die allesamt Kastensysteme nutzen, um die Bevölkerung zweckrational im Sinne des utopischen Staates zu instrumentalisieren – auch wenn dieses auf der Basis zwar durch Machtmittel (Organisation der Erziehung, Kontrolle der Medien etc.) sichergestellter, aber insgesamt freiwilliger Zustimmung geschieht; denn ein “Ausscheren” des Einzelnen denken erst die Texte des 20. Jahrhunderts an – und diese zeichnen dann keine positiven Staaten mehr.

Das Kastensystem in dystopischen Romanen

Ejevgenij Samjatins Roman WIR

In der ersten Anti-Utopie, Samjatins Wir (1920), zeigen sich im Aufbau des States deutliche Parallelen zu den Gesellschaftsentwürfen der positiven Utopien: Regiert wird hier aber das Gemeinwesen von einer einzelnen Person – dem Wohltäter. Seine Herrschaft und Kontrolle stützt sich auf die Mitglieder einer Geheimpolizei, die Beschützer genannt werden. Stephan Meyer stellt zu dieser auch als “Schutzengel” vom Autor bezeichneten Schicht fest:

Nicht nur in der Namensgebung verrät sich das Vorbild Platons*

Die breite, von den Beschützern überwachte Masse der Bevölkerung erscheint bei Samjatin stark entindividualisiert. Anstatt eines Namens tragen die Figuren nur noch Nummern.** Die Familie als mit dem Staate konkurrierende Institution ist gänzlich ausgeschaltet. Und ähnlich Platons Idealstaat werden in Samjatins unter dem Eindruck der kommunistischen Herrschaft in der U.D.S.S.R. entworfenen Schreckensgebilde die Sexualpartner vom von Staate ausgewählt – hier wird sogar der genaue Zeitpunkt des Zusammentreffens bestimmt.

Die hier ironisierend verwendeten Bezeichnungen Wohltäter und Beschützer weisen dabei auf einen bedeutenden Unterschied zwischen den positiven und negativen Utopien hin:

Alle Utopien der klassischen Tradition, die sich von Platon inspirieren ließen, interpretierten das Modell der Elite funktional, d.h. die ihnen zugeordnete Macht war kein Selbstzweck, sondern hatte ihre Legitimation darin, dass sie zum Wohl der Allgemeinheit einzusetzen war. Demgegenüber kennt die sozio-politische Macht der herrschenden Kasten in den schwarzen Utopien nur ein Ziel: die Verewigung der eigenen Macht.***

George Orwells 1984

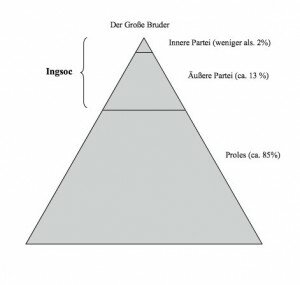

Die in Orwells Staat Ozeanien herrschende Regierungsform wird innerhalb des Romanes als Oligarchischer Kollektivismus bezeichnet, wobei der erste Teil der Bezeichnung vermuten lässt, dass tatsächlich kein Großer Bruder den Staat regiert, sondern die Führungselite der Inneren Partei, die wie die Philosophenherrscher alleine um die “Wahrheit” wissen. Der zweite Teil – Kollektivismus – bezieht sich auf das Wirtschaftssystem Ozeaniens, in dem der Staat alleine über die Produktionsmittel verfügt und - so muss man auch feststellen – vor allem die künstlich generierte Armut zwecks Machterhalt vergesellschaftet. Selbst die Mitglieder der Äußeren Partei, die schärfster Überwachung mittels Televisor und Geheimpolizei unterworfen sind, leiden unter beständigem Mangel an allem Notwendigen.

Eine Erhebung der Proles, auf welche Winston Smith genauso hofft wie auf eine neue Rasierklinge, scheint dem Protagonisten die einzige Möglichkeit, eine Veränderung des Gesellschaftssystems herbeizuführen. Allerdings verfügen die Proles offensichtlich nicht über ein Klassenbewusstsein, welches einen zukünftigen Umsturz wahrscheinlich erscheinen lässt. Tatsächlich scheinen die mit stumpfsinniger Musik schnell zu beglückenden Proles keine tatsächliche Gefahr für die Mitglieder der Inneren Partei darzustellen:

“Proles and Animals are free”

Die ununterbrochen geführten Kriege verunmöglichen dann auch eine Verbesserung des Lebensstandards und führen dazu, dass sich die ungebildeten Proles ein Leben führen, welches vor allem durch Mangel und harte Arbeit gekennzeichnet ist. Bemerkenswert ist auch, dass die innerhalb des Romans vorgeführten Arbeiten der Mitglieder der Äußeren Partei dem Leser allesamt wenig produktiv im Sinne von Platons “Gemeinwohl” erscheinen: Winston verbringt seine Tage damit, Zeitungsartikel zu manipulieren, um die Lügen der Regierenden zu ermöglichen, andere Figuren arbeiten an den Wörterbüchern des New Speak, jener Sprache, die abweichendes Denken unmöglich machen soll.

Wenn ein herausragendes Merkmal von Utopien die Instrumentierung des Einzelnen zum Wohle des Allgemeinwesens inmitten einer aus funktionale Kasten bestehenden Ordnung ist und wenn hier bei die Individualität und Freiheit des Individuums geopfert wird, – nun aber sich der eigentliche Zweck der “Macht” bzw. des Gesellschaftsaufbaus pervertiert, verwundert das Bild, das O’Brian Winston Smith für den Staat in 1984 gibt, nicht: Ein Stiefel, der in das Gesicht eines Menschen tritt. Immer wieder. So heißt es denn auch in dem Roman: Der Zweck der Macht ist Macht. Und an anderer Stelle des Textes: Die Macht ist kein Mittel, sie ist Selbstzweck.

Der Aufbau der ozeanischen Gesellschaft in “1984″. Das Bild ist lizensiert unter CC-BY-SA 3.0. Urherber: DystopischeLiteratur.org

Man kann sich – übrigens wie bei Samjatins Wir auch, durchaus die Frage stellen, inwiefern hier überhaupt ein anti-utopischer Diskurs vorliegt. Denn beide Romane lassen sich auch als satirische Auseinandersetzung mit der (prä-)stalinistischen Gesellschaftsordnung der Sowjetunion verstehen. So zeigt z.B. die Gesellschaft Orwells in ihrem Aufbau durchaus Ähnlichkeiten mit der Platons, gleichzeitig lassen sich aber auch Parallelen zu den Zuständen in der U.D.S.S.R. der dreißiger und vierziger Jahre erkennen.**** Handelt es sich hier nun also um Auseinandersetzungen mit – z.B. Platons – utopischen Entwürfen oder um Romane, die kritisch auf aktuelle Tendenzen reagieren? Hierzu ist festzustellen: Die U.D.S.S.R. nahm selbst für sich selbst in Anspruch, Verwirklichung einer politischen Utopie zum Zwecke eines hehren Endzieles, des Kommunismus, zu sein. Insofern ließe sich auch formulieren, dass die Autoren beim Abfassen der Romane ihren Blick auf eine tatsächlich existierende Utopie wandten. Deshalb kann die Kritik an den realen Verhältnissen in der U.D.S.S.R. den politischen utopischen Diskurs nicht außer Acht lassen. Dass sich die krische Auseinandersetzung nun jenen von der Textsorte “Utopie” bekannten Merkmalen bedient, ist dabei das eigentlich Bemerkenswerte.

Aldous Huxleys Schöne Neue Welt

Huxleys Roman Brave New Wold erschien 1932 – und geht damit Orwells 1984 zeitlich voraus. Vergleicht man beide Romane miteinander, so kann man zuerst den Eindruck bekommen, als weise die von Orwell vorgeführte Ordnung eine größere Nähe zu Platons idealem Gesellschaftssystem auf als die aus Huxley Werk: Zum einen regieren in letzterem 10 Weltaufsichtsräte eine vereinte Welt. Die Gesellschaft ist zum zweiten nicht in 3, sondern in 5 Klassen unterteilt, deren Namen von den ersten Buchstaben des griechischen Alphabets abgeleitet werden.

Mit diesen hat Huxley allerdings keine Aufweichung bzw. Verflachung der gesellschaftlichen Hierarchie im Sinn, sondern ganz im Gegenteil eine Zuspitzung der schon bei Platon angedachten Zustände: Durch Eingriffe in die Keimbahn werden die Menschen in ihren Verstandeskräften künstlich beschränkt oder begünstigt – eine anschließende Konditionierung vervollkommnet das “Rädchen” im Getriebe des Weltstaates zuletzt, dessen Bewohner anhand ihrer Kleidung – wie übrigens auch schon bei Orwell – bezüglich ihrer Kastenzugehörigkeit identifiziert werden können. Sie werden nicht nur zu Konsum und Promiskuität aufgefordert, sondern auch mittels der Droge “Soma” in einem willfährigen Zustand gehalten.

Damit erscheint die Verewigung von Huxley Gesellschaftsordnung genauso möglich wie jene aus Platos Politeia und Orwells 1984. Dieser Aspekt, der Popper veranlasste, solche Gesellschaften als “geschlossene” (d.h. sich gegen jegliche Veränderung richtende, “betonierte”) zu charakterisieren, findet sich auch im Motto des Weltstaates wieder: Stabilität, Frieden und Freiheit. Bedrückend erscheint dabei vor allem, dass sich hinter “Frieden” die Unmöglichkeit eines Aufbegehrens verbirgt – und hinter “Freiheit” manipulative Eingriffe in Physis und Psyche, gegen die das Individuum über keine Mittel verfügt. “Freiwillig” nimmt es dementsprechend auch die ihm vorherbestimmte Aufgabe wahr. Dass hieraus jedoch wie bei Platon das Glück und Wohl aller (oder zumindest der überwiegenden Mehrheit) resultiert – und diejenigen, welche aus der Ordnung dennoch “ausscheren” tatsächlich die “Möglichkeit” geboten wird, rückt den Roman wieder an die utopischen Vorbilder wie Platons Staat heran.

Während Orwells Roman viel deutlicher nahelegt, den Gesellschaftsentwurf als einen negativen zu lesen, kann dieses bei Huxleys Text durchaus belegbar in Zweifel gezogen werden. Und hiermit zeigt sich auch, dass sich die Gesellschaften der utopischen und anti-utopischen Romane im Kern gar nicht so stark von einander unterscheiden, sondern dass es letztendlich persönlichen Positionierung des (sich in Anti-Utopien mit der/den Hauptfigur/en identifizierenden) Lesers abhängt, ob die präsentierte Gesellschaftsordnung eine erstrebenswerte ist.

Fazit

Die utopischen Kastensysteme dienen in allen 4 Texten letztendlich dazu, die Bewohner der (Ideal-)staaten gruppenweise “gleichzuschalten” und als Individuum so weitgehend wie nötig zu neutralisieren, damit der Einzelne seine für ihn bestimmte Aufgabe innerhalb des Staates anstandslos erfüllt. Die einzelnen “Kasten” bilden dabei funktionale Einheiten, wobei sich nicht nur immer eine finden lässt, welche über die Machtmittel verfügt, sondern auch eine weitere, auf welche diese einwirken. Zu diesem Zwecke finden sich nicht selten eine deutlich von den anderen beiden Gruppen abgehobene “Kaste”, welche exekutive Aufgaben wahrnimmt und aufgrund ihrer Bedeutung oft besonderen Sanktionen und Kontrollen unterworfen ist, um potentiellen Abweichungen, die zu Veränderungen innerhalb des Gesellschaftssystems führen könnten, vorzubeugen.

Anmerkungen

* Stephan Meyer, Die anti-utopische Tradition. Eine ideen- und problemgeschichtliche Darstellung, Frankfurt am Main, 2001, S. 63.

** Schon in Bacons Utopie New-Atlantis tragen die Einwohner übrigens keine Namen mehr.

*** Richard Saage, Politische Utopien der Neuzeit, Darmstadt, 1991, S. 288.

**** Elena Zeißler verweist ebenso auf die Möglichkeit, das Kastensystem als satirische Auseinandersetzung mit dem “englischen Klassensystem” zu sehen. (In: Elena Zeißler, Die Dystopie auf dem Weg ins 21. Jahrhundert, Marburg, 2008, S. 44.) Hierzu sei angemerkt, dass schon Platon sich von den 3 Ständen im antiken Athen inspirieren ließ.